新着コラム

- 2024/03/01

- 歯科治療について知ろう

詰め物や被せ物の寿命は?

- 2024/02/29

- 歯科治療について知ろう

マルチブラケット治療について

新着情報

- 2024/04/25

- 健診日

2024年5月の健診日のお知らせ

- 2024/03/25

- 健診日

2024年4月の健診日のお知らせ

- 2024/02/25

- 健診日

2024年3月の健診日のお知らせ

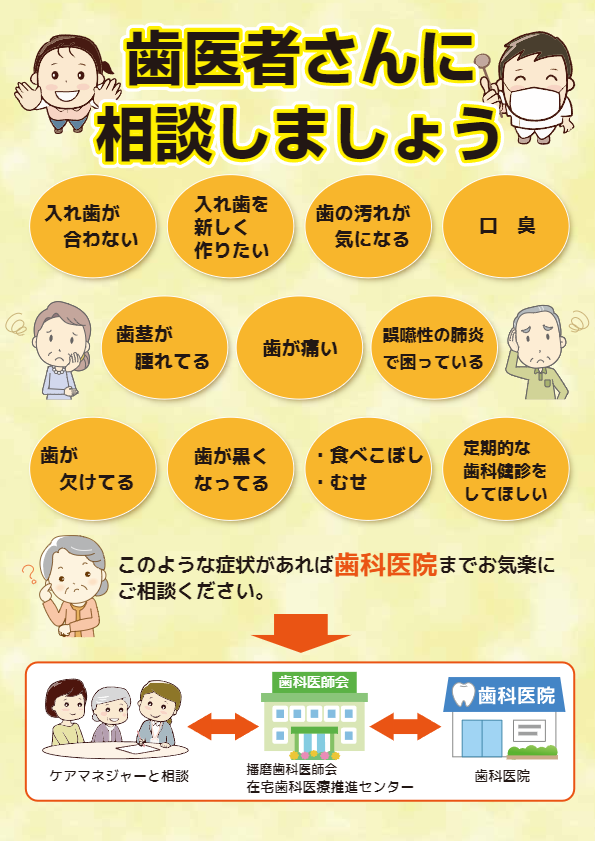

休日歯科診療

休日、急に歯の治療が必要となった方へ

障がい児・者歯科診療

障がいのある方で歯科診療が困難な方へ

訪問歯科診療

寝たきりなどで通院することが困難な方へ

一般社団法人播磨歯科医師会

〒675-0065 加古川市加古川町篠原町103-3

ウェルネージかこがわ 5階

- 079-421-8100

© 2012 Harima Dental Association.All Rights Reserved.

メニュー

歯医者さんを探す

ページ先頭