新着コラム

- 歯や口腔について知ろう

Tooth Contact Habit(TCH:歯牙接触癖)とは

- 歯や口腔について知ろう

お薬(骨吸収抑制薬)と顎の骨の健康について

休日歯科診療

休日、急に歯の治療が必要となった方へ

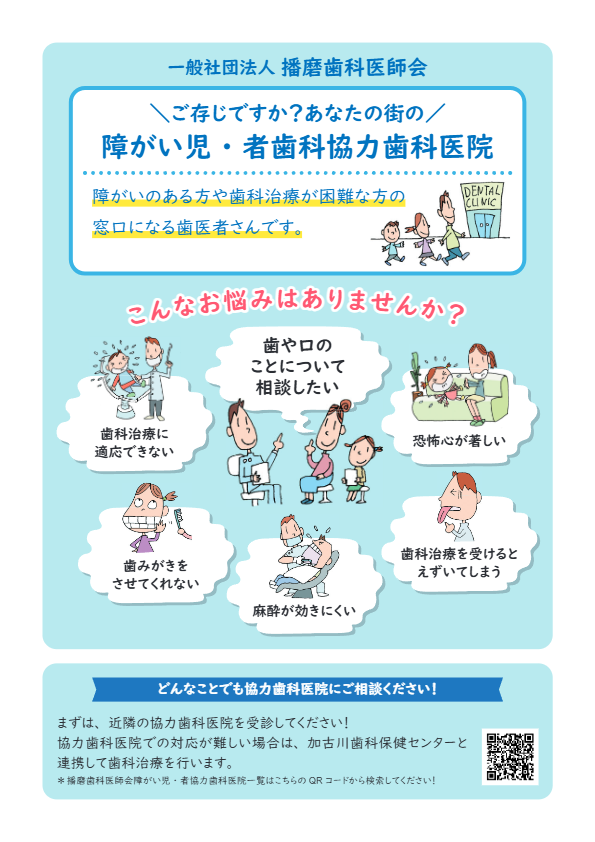

障がい児・者歯科診療

障がいのある方で歯科診療が困難な方へ

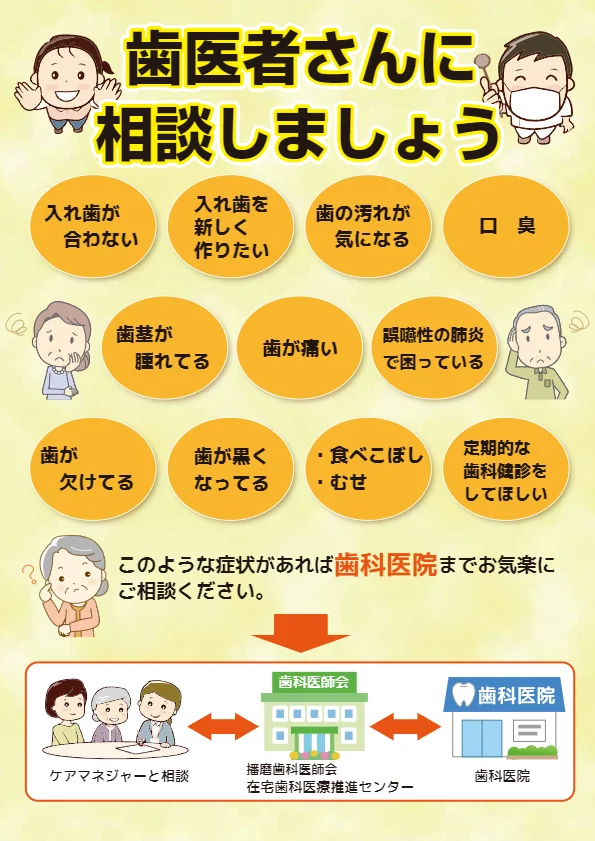

訪問歯科診療

寝たきりなどで通院することが困難な方へ